Note d’Oncle Max – 13/10/2018

Depuis une quinzaine de jours nous avons eu des écarts de températures souvent importants (de 5°C la nuit à plus de 20°C le jour).

Avec encore du couvain relativement important en cette saison, les abeilles sont à la recherche de sources de pollen.

Par contre, comme il fait encore trop sec, les rares sources de nectar n’offrent pas de ressources alimentaires suffisantes pour, d’une part, alimenter le couvain et, d’autre part, pour nourrir les abeilles devant maintenir une température suffisamment élevée la nuit à l’intérieur de la ruche pour préserver le couvain.

Ces différents facteurs m’amènent à supposer que les abeilles commencent déjà à se servir dans leurs réserves d’hiver.

Je ne vous cache pas qu’il me restait un demi bidon de Trim-o-Bee que j’ai finalement réparti la première semaine d’octobre à 5 de mes colonies qui ont reçu chacune 1.5 kg supplémentaire de sirop. J’avais fort hésité à le faire car des jeunes abeilles d’hiver pourront être mises à contribution pour le stocker, ce qui n’est pas idéal. Mais je me suis dit qu’avec cette période de sécheresse, les butineuses ne devront pas voler au diable vauvert pour trouver du nectar.

Cette semaine, j’ai procédé à un transvasement d’une colonie de DB10 en DB7 (avec hausses respectivement) car elle ne me paraissait pas assez populeuse pour passer l’hiver en DB10. En cours de transfert, j’ai observé que cette colonie avait encore 4 cadres de couvain (+/- 20cm de diamètre). Cela m’a partiellement rassuré. Espérons qu’à partir du 1er novembre les températures se rafraîchissent suffisamment pour arrêter les vols des butineuses afin que les colonies se mettent en mode « hivernage ».

L’apiculture et les traitements antiparasitaires (J. LOUVEAUX, 16 avril 1950)

Cet article, publié dans la Belgique Apicole de juin 1950 et retrouvé par un de nos anciens membres, peut encore nous faire réfléchir en 2018. Il relate une conférence donnée à Mariemont le 16 avril 1950 par Jean Louveaux, assistant au laboratoire national français de recherche apicole à Bures.

La lecture de cet article 68 ans plus tard laisse une impression contrastée. Les diagnostics concernant l’origine du problème et le risque de destruction irrémédiable des équilibres biologiques étaient déjà parfaitement faits à l’époque. Mais nous savons maintenant que l’évaluation des risques était simpliste et ne rendait pas compte de tous les risques réellement encourus.

68 ans plus tard, les mêmes problèmes se posent toujours, avec de nouveaux ennemis et de nouvelles molécules. 68 ans plus tard, l’évaluation des risques est toujours partielle. 68 ans plus tard est toujours largement répandue la même conviction optimiste que la lutte chimique est indispensable pour la sauvegarde de l’humanité, que la science actuelle maîtrise parfaitement ce sujet, qu’elle parviendra à mettre au point des procédures sécurisées, et qu’une application bien contrôlée des pesticides en limitera suffisamment les conséquences négatives.

En voici quelques extraits

De tous temps, les plantes cultivées ont eu leurs ennemis (insectes ou champignons) mais les techniques modernes de culture ont contribué à aggraver la situation. D’une part, la sélection aboutit souvent à la production de sujets plus sensibles aux maladies ou aux attaques des insectes ; d’autre part, le perfectionnement des moyens de transport (aujourd’hui on pourrait rajouter : le manque de prise en compte des conséquences négatives du transport dans son coût direct – pollution, réchauffement climatique – et la priorité absolue donnée à la liberté du commerce à l’échelle internationale)

contribue à la dispersion des parasites en dehors de leur aire normale.

Il suffira de rappeler que le mildiou de la pomme de terre, l’oïdium, le phylloxera, le doryphore, la cochenille australienne, la mouche des fruits, la tordeuse orientale du pêcher, pour ne citer que quelques-uns parmi les plus connus, sont des parasites importés des diverses parties du monde et qui sont devenus chez nous de véritables fléaux (aujourd’hui, on pourrait rajouter [notamment] : la graphiose des ormes, le champignon des frênes Chalara fraxinea, la mouche mineuse des poireaux Phytomyza gymnostoma, la chenille des marroniers Cameraria ohridella, la pyrale du buis, la drosophile asiatique, etc, etc ; et en ce qui concerne les abeilles: varroa destructor, vespa velutina, aethina tumida, …)

Devant ces fléaux, la défense des végétaux est devenue une stricte nécessité si on veut continuer à assurer la nourriture de l’humanité. Au premier rang des moyens de lutte l’emploi de produits chimiques reste à l’heure actuelle la méthode la plus efficace dans la plupart des cas et la situation est telle qu’on ne peut songer à la remplacer avant longtemps.

La première observation ayant trait à l’action d’un insecticide sur les abeilles emble avoir été faite par GM Thompson en 1881 (traitement sur poiriers en fleurs à l’arsétoarsenic de cuivre).

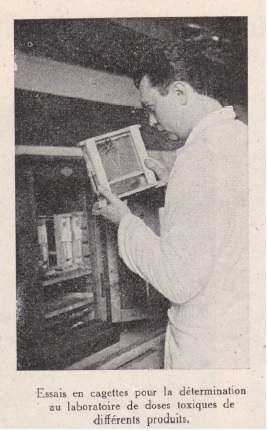

Nous sommes maintenant dans l’ère des grandes opérations de destruction massive des insectes. Cette situation peut devenir très grave pour l’apiculture si des mesures ne sont pas prises pour la protection des abeilles. Tandis que les laboratoires de phytopharmacie et de zoologie apicole travaillent à déterminer les doses d’emploi les plus favorables et les époques les plus propices en tenant compte des nécessités imposées par la protection des abeilles, les laboratoires de recherches appliquées à l’apiculture s’efforcent de trouver les moyens de protéger efficacement les abeilles contre des traitements abusifs et de diagnostiquer de façon de plus en plus précise les intoxications. Le premier travail qui s’impose aux laboratoires de recherches apicoles est la détermination des conditions d’action des divers produits et de la dose léthale médiane pour l’abeille.

La dose léthale DL50-48 (celle qui tue 50% des insectes en 48 heures) est toujours la base de référence pour l’agréation des pesticides : la dose qui est considérée comme ‘à faible risque’ est la DL50-48/10. Cette évaluation ne tient compte ni des effets à long terme (la rémanence, les effets indirects sur le couvain ou sur la morphologie des abeilles), ni des effets cumulés avec d’autres pesticides, ni des effets de faibles doses intensément répétées.

Le problème de la protection des abeilles contre les traitements antiparasitaires est avant tout un grand problème agricole et il ne peut être résolu que sur le plan agricole en utilisant les données fournies par les études de laboratoire. Il faut avant tout rationaliser les traitements antiparasitaires et éviter les traitements sur les fleurs ouvertes que rien ne justifie. (Faites confiance à la science et suivez ses instructions !)

Conclusion : malgré la gravité actuelle de la situation créée par la généralisation des traitements antiparasitaires, l’avenir de l’apiculture ne semble pas devoir être sérieusement menacé. En effet, l’agriculture s’oriente vers des traitements de plus en plus rationnels, donc inoffensifs pour les abeilles. Par ailleurs, le souci de rendements élevés tendra de plus en plus à faire rentrer en ligne de compte, comme facteur de rendement, les insectes pollinisateurs que les traitements anarchiques font disparaître.

Il est temps de reconsidérer la question [des traitements insecticides] et de ne plus utiliser, sans frein, les insecticides si l’on ne veut pas détruire irrémédiablement les équilibres biologiques indispensables et créer le désert sous prétexte de détruire les parasites.

|

|